ダイエットは血糖値の波を防ぎ、一定に保つことが大事。

糖質塗れの現代食では血糖値の乱高下が起きる。

言葉だけではピンとこないかもしれませんのでグラフにしてみました。

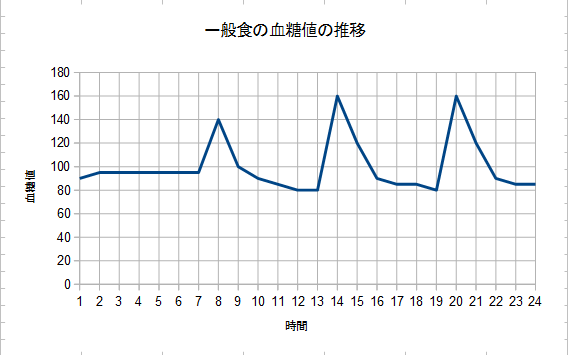

現代食を食べた場合

現代食は栄養バランスが糖質:脂質:タンパク質=6:2:2が基本です。

この場合、1日の血糖値の推移は以下のようになります。

7時、13時、19時で食事を摂った時のパターンです。

こうして見ると血糖値がものすごい上下していますね、

活動時間のほとんどにおいてインスリンの影響下にあることが解ります。

ここで見てほしいのは10時~13時、16時~19時、22時~2時までの時間帯です。

血糖値は食後2,3時間で元に戻りますが、その後に基準である空腹時血糖値95を下回っています。

これは食事によって摂取したエネルギー源が少なくなってきたのではなく、インスリンの過剰分泌によって必要以上に血糖値を下げてしまっているのです。

血糖値が下がる=空腹感ですので、エネルギー源が余っているのに食事を摂ってしまいます。

これが贅肉につながるのです。

もちろんこれはモデルケースですので食事の内容によっては血糖値の推移の仕方も変わってくるでしょうが、大体このグラフ通りの動きになります。

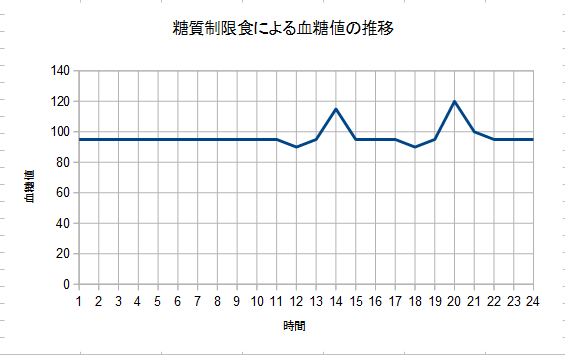

今度は糖質:脂質:タンパク質=1:5:4の食事の場合です。

本当は1日1食が理想ですが、1食で1日分のカロリーを摂取しきれなかったパターン。

糖質をほとんど食べていないので、インスリンの分泌量が少なく、血糖値の上下動も最小限です。

ポイントは22時~11時までの血糖値です。

この時間は血糖値が動いていませんね。

糖新生がしっかり働き血糖値を維持しているからです。

そして昼頃になるとエネルギー源が少なくなってきて血糖値が下がる=正しい空腹感を覚えます。

昼食は夕食までの繋ぎですので軽く済ませます。

脂質とタンパク質は消化、吸収に6~9時間必要とします。

夕食をがっつり食べると起床時には細胞にエネルギー源が満載なので朝食は食べる必要がありません。

そして昼の時間帯まで糖新生がしっかり働くので、血糖値は基準値にがっちりキープされます。

この繰り返しです。

糖質の摂取量を減らし、脂質、タンパク質をしっかり摂取することで常に糖新生が働き血糖値が維持されます。

ちなみに食後1時間の血糖値が180、食後2時間の血糖値が140を超えていると糖尿病と診断されますが、パスタやラーメン、うどん等の糖質てんこ盛りの食事だと糖尿病でなくても上記の血糖値を上回ります。

一見健康でも病気レベルまで血糖値を上昇される現代食、恐ろしい限りです。